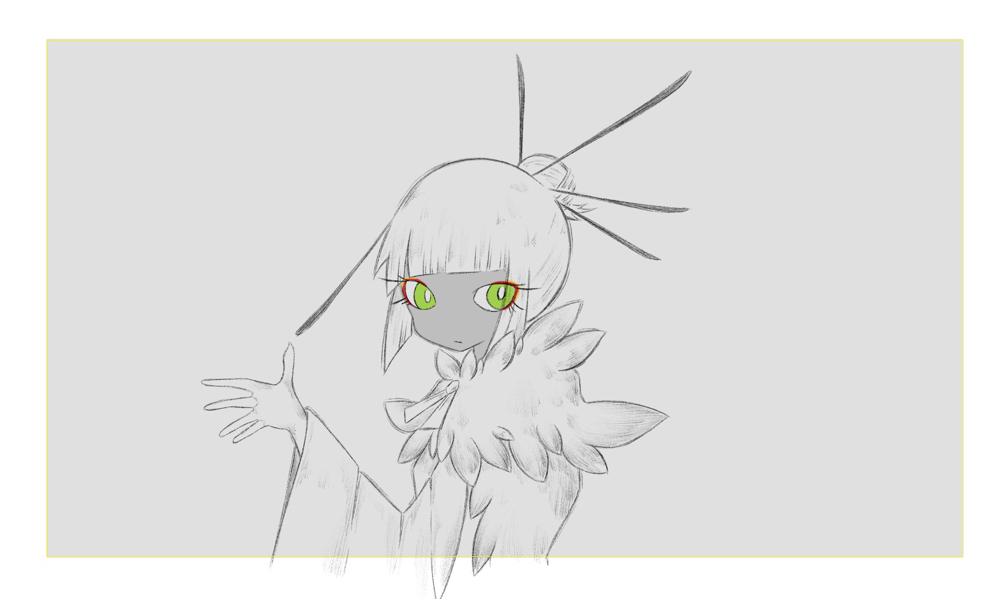

Xi

『そして真実にさえ怯えてしまって。』

彼女の手記には多くのことが書かれている。今日の空模様を始め、見えたもの気に留めたものを一つ一つ、己の言葉で綴っていく。

しかしペン先よりも摩耗していくは自身の心であった。そもそも、なぜ彼女は手記に全てを綴っているのだろう。彼女の言葉を借りていうのであれば「私には、今日という日がなければ過去がありませんでした。」

彼女は思慮深く、嫉妬深く、慈悲深い。彼女が声を荒げるのはよっぽどの時ばかりで、物静かな彼女は狭い場所を求めていつも彷徨っている。

常々己の不安定さや得体の知れなさには気づいていて、というのもはっきりと意識を持ってからというもの、昨日が無いことにも気づいてしまっていて。

分からないってのは、どう。

まるで深い海の底か地の底の中にでもいるような心地。四方に手を伸ばせど、八方に足を運べど広がる世界は寂しさばかり。だから、だから、光の中にいるものが羨ましい。羨ましい。誰か、私に気づいて欲しかった。

というのに、何かをするだけの勇気は持ち得ていなかった。加えて彼女の声はただの鳥の鳴き声。きっと誰にも伝わらないし、ただ静かに影から上を眺めているだけで、そこから連れ出して欲しいとか助けて欲しいとか求めるわけでもない。なまじ知恵を得るものではなかった、彼女はその相反する気持ちの狭間で振れていて、自分で自分の孤独を作り上げてはニヒルに笑んでいる。

『あなたを見ていていいですか。』

どこかに行きたい、けれど行けない、いいや行きたくない、行けたら、行ければ。ただ一つをするだけでこれである、だから真っ直ぐにいるあなたが羨ましくて仕方がない。あなたと私は同じ鳥で、同じ世界に生まれたはずなのに、どうしてここまで違ってしまうのでしょう

ユピトリ。あなたを見つけてから私の心はざわめきが止まりません。あなたは子供として生まれ落ちたのに、私は大人として生まれ落ちました。その理由も至るまでも何もかもが私にはありません。なのであなたの後を見ていれば、私は何かわかりますか。何か見つけられますか。

…ここに辿り着くまで、きっと彼女は幾度か道に迷ったこともあっただろう。名前も持っていなかった彼女が“Xi“になるまで、暗闇をフライトしていたそれはやがて立派な過去になる。

synopsis

洞窟を彷徨い、出口へ向かうまでに自分の血英を見つけるもどれもそれらは過去の事については何も語ってはくれない。というのもそもそも過去がないのだから仕方がない。彼女はこの洞窟の中で生まれた揺らぎであって、選ばれなかった選択肢の塵で手や足の形が作られていただけだった。言うなればゴミ箱、それか集積場。

けれどそんなこと、教わる機会も巡らないため彼女が自分のことを知る由もない。

形を持って洞窟から抜け出た後、彼女は広がる世界に自分がしょうもなさを思い知る。

「私などいてもいなくても変わらないのだろうか。」「けれどそれは何故。」

早々に人生の幕を下ろしてもいいと思いながらと底しれぬ未練と欲望に思いとどまった彼女は、どこかの誰かを模して旅に出る。その結末に自分の無意味さを改めて確信するかもしれないし、超えて頷くことができるかもしれない。

それは、またいつかの話。

本人は自分の声は人の声と思っているが、実際はただの鳥の声にしか聞こえないだろう。持つ手記の所々には筆談の跡がある。

blood cord

水の底、地の中で生まれたXiのブラッドコード 。

仄暗い洞窟で光を知る前に習得する。